《楚辭地理考》

本書1946年初版,1979年由臺北九思出版有限公司重刊。對於《楚辭》中之地名詳稽博辨,鉤沉索隱。錢穆教授曾著《楚辭地名考》,但饒教授與之持異論,更為之作精細考據,以釐清諸問題。

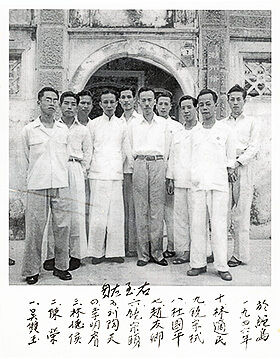

1946年,饒宗頤教授任總纂並設立潮州修志館。饒教授與潮州修志館同仁合影於汕頭(左六為饒宗頤教授)。潮州修志館同仁合影於汕頭(左六為饒宗頤教授)。

《潮州志》

民國時期由饒宗頤教授擔任總編纂,重修之《潮州志》,1949年由汕頭藝文印務局印行。內容翔確廣博,分設有《沿革志》《疆域志》《大事志》等十五門類專門分志,共二十分冊,題材及體例皆精研創新,為中國地方志的一個開創性的典範。

2005年潮州市政府重刊《潮州志》,新版補入民國時期因戰亂散佚之五門志稿,包括《民族志》等,由潮州市地方志辦公室出版。2012年,又發現有《古蹟志》等未刊志稿三種,復由潮州市海外聯誼會編印出版為《潮州志補編》共五冊。

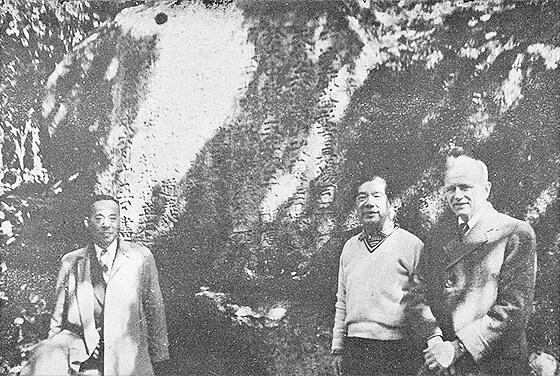

饒宗頤教授與中文系主任林仰山教授、簡又文先生於北佛堂門咸淳摩崖考古。

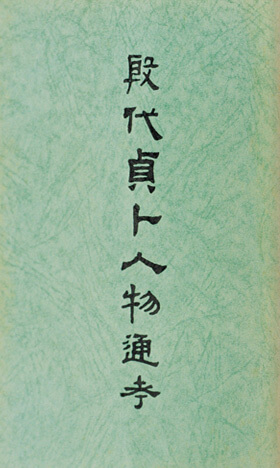

《殷代貞卜人物通考》

1959年由香港大學出版。是為饒教授以二十年心力,利用出土甲骨資料,全面而有系統地研究殷商時代貞卜人物的專著。此著出版後獲中外學術界高度重視,共有十三國文字書評予以介紹,在學術界產生重要影響。韓國學者孫睿徹教授以十年時間將此著譯成韓文於1997年出版。

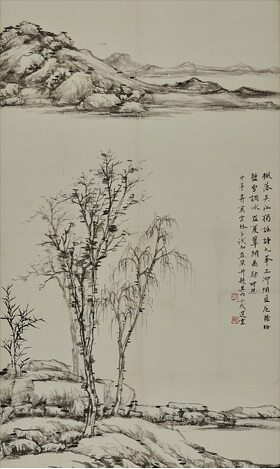

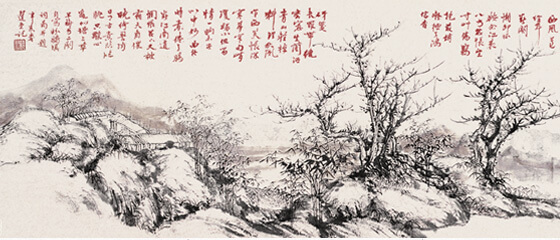

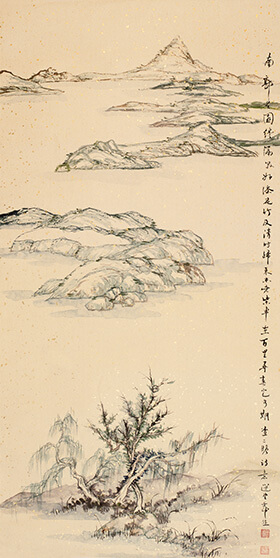

楓落吳江

水墨紙本

120 x 60 厘米

楓落吳江獨詠詩,九峰三泖酒盈巵。

楊梅鹽雪調冰盌,夏簟開圖慰所思。

廿年前寫雲林子,試加點染,并題其句。

壬戌,選堂。

饒宗頤教授與錢穆教授於酒會上。

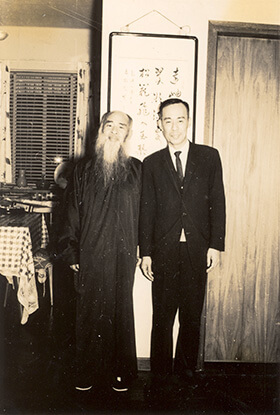

饒宗頤教授與張大千先生合影於海上畫家萬一鵬先生家中。

《詞籍考》

1963年。此乃學術史上第一部以目錄學和版本學研究詞學的著作,其研究的方法與角度,為詞學研究提供了豐實的研究資料與基礎。後饒教授在此基礎上修訂增補,近三十載之功,而成《詞集考》,由北京中華書局於1993年出版。

《新加坡古事記》

此書為饒教授未赴星洲前,搜集民國以前有關新加坡各項資料,後經歷年增訂。1994年始由香港中文大學出版社出版,為東南亞國別華僑史提供一新體例。

《燉煌曲》

書中利用了巴黎及倫敦所藏敦煌出土經卷中曲子詞的資料,探究詞的起源問題,亦為研究唐代由西域經敦煌傳入中原的樂曲提供了寶貴的原始資料。此著附法國著名漢學家戴密微教授(Professor Paul Demiéville)法文翻譯,1971年於法國出版。

設色紙本

33 x 106.6 厘米

雨屋深,雲屏好。夢遠心先到。墨花淒悄,絮語燈昏雪相照。怨多春意重,筆冷簷聲小。自清宵鑄淚,窗外鳥啼曉。殢春殘,恨未了。瘦馬西風道。經年斷闋,懶卸征鞍念江表。八方愁悵望,寸草傷覊抱。最銷凝,極天鴻信杳。

砑箋長,羅帶繞。密意生蘭沼。青山輕棹,料理秋風作西笑。帳深寒夢窄,句峭瓊裾小。但留情一晌,未盡心中妙。曲終時,意倦了。腸斷江南道。惆悵花下,又被霜天角催曉。綺詞消日月,古意悲臨眺。只離心,亂似塘上草。

早梅芳二闋,自寫粉牆填詞圖並題。

辛亥春,選堂。

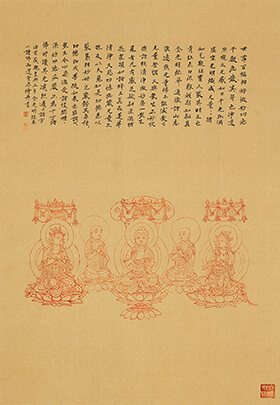

硃墨絹本

78.5 x 54 厘米

世尊百福相好,微妙功德千數,莊嚴其身,色淨遠照,視之無厭,如日千光,彌滿虛空,光明熾盛,無量無邊,猶如無數珍寶大聚,其明五色,青紅赤白,流離頗梨,如融真金,光明赫奕,通徹諸山,悉能遠照,無量佛土,能滅眾生無量苦惱,又與眾生上妙快樂,諸根清淨,微妙第一,眾生見者無有厭足,髮紺柔濡,如孔雀項,如諸蜂王集在蓮華,清淨大悲,功德莊嚴,無量三昧,及以大慈如是,功德悉以聚集。相妙好色,嚴飾其身,種種功德,助成菩提,如來悉能調伏眾生,令心柔濡,受諸快樂,種種深妙,功德莊嚴,只為十方諸佛所讚,其光遠照遍於諸方。

法京藏魏皇興五年金光明經卷二贊佛品。

選堂繪并書。

此幅原件當為壁畫稿本,饒教授用硃筆鈎臨,其古拙處,有過於李公麟、趙松雪處。

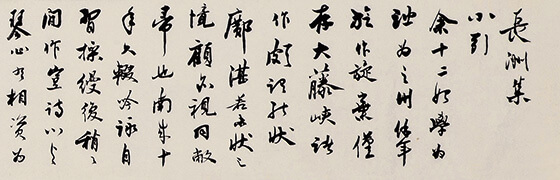

設色紙本

15 x 2170 厘米

1961年春,饒教授旅居香港長洲李氏勺瀛樓時,依韻遍和阮籍八十二首《詠懷詩》,五日而成,計每日約和詩十六首有餘,詩興詩才,可見一斑。展品為饒教授抄錄之稿卷,是於1970年代乘興而書,惜未有完卷,置於雜物之中。後於1980年代時找出,本希望饒教授能把全卷錄完,可惜教授事忙,未能如願。

1970年代,饒宗頤教授(後排右二)與畫家萬一鵬先生(後排右一)、張碧寒先生(前排左一)、蕭立聲先生(前排右三)、彭襲明先生(前排右一)等人郊遊時合影。

《中國史學上之正統論》

1977年初版。收羅從春秋到明清各代有關正統論的材料,對中國歷史上正統觀念的產生、變化和史家的爭論作全面的分析與探討,是研究中國史學一部重要的著作。

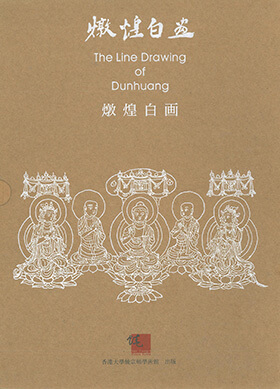

《敦煌白畫》

1978年初版於巴黎,附戴密微教授法文翻譯;2010年於香港重印中文版,同時有英文及日文譯本出版。此書從敦煌卷子中的白描畫譜(水墨線條畫稿)入手,專論唐代的畫稿,為研究中國繪畫史,特別是唐代人物畫的領域裏第一部著作。此外,饒教授本人的敦煌人物畫的創作,其筆法亦多源於此。

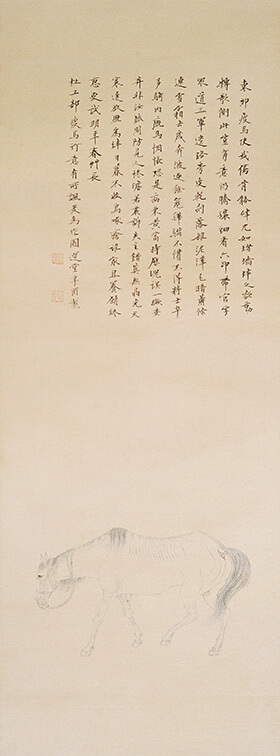

瘦馬

水墨絹本

110 x 41 厘米

東郊瘦馬使我傷,骨骼硉兀如堵牆。

絆之欲動轉欹側,此豈有意仍騰驤。

細看六印帶官字,眾道三軍遺路旁。

皮幹剝落雜泥滓,毛暗蕭條連雪霜。

去歲奔波逐餘寇,驊騮不慣不得將。

士卒多騎內廄馬,惆悵恐是病乘黃。

當時曆塊誤一蹶,委棄非汝能周防。

見人慘澹若哀訴,失主錯莫無晶光。

天寒遠放雁為伴,日暮不收烏啄瘡。

誰家且養願終惠,更試明年春草長。

杜工部瘦馬行,意有此諷,爰為作圖。

選堂辛酉製。

書心經大扇

水墨紙本成扇

22 x 68 厘米

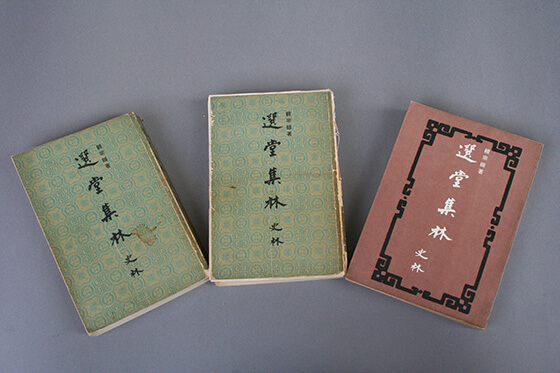

《選堂集林·史林》

1982年由香港中華書局出版,全書三冊。當年人稱乃繼錢鍾書《管錐篇》後的又一學術巨著,被譽為南北學林雙璧。

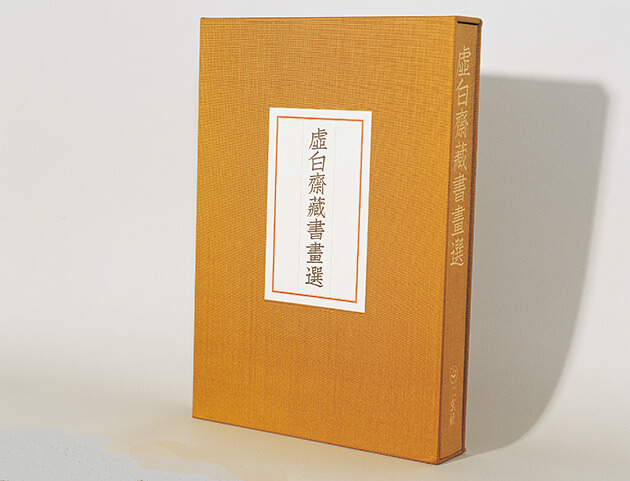

《虛白齋藏書畫選》

虛白齋主人即香港著名書畫收藏家劉作籌先生(1911-1993)。當時饒教授為劉先生所藏的書畫編選成書,書中所收的書畫涵蓋時代很廣,饒教授所撰之解說詞涉及對許多不同時代的書畫家的研究,融會其對中國古代書畫史的心得。1983年由日本東京二玄社出版。

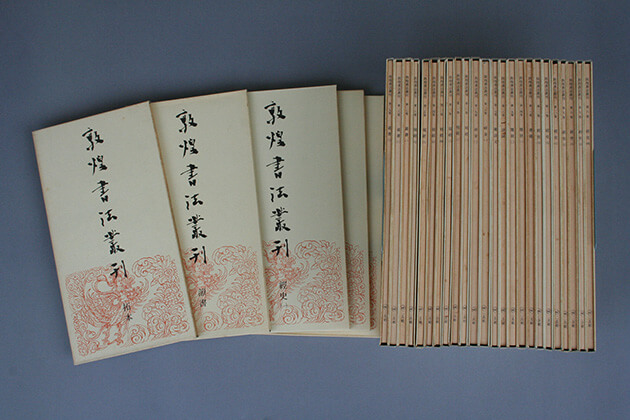

《敦煌書法叢刊》

1983至1986年由日本東京二玄社出版。這是從書法角度,在敦煌卷子中選出的一批精品匯編而成的選集,全書二十九冊,按原大影印,選刊法藏漢文拓本、寫本,兼及一些重要的典籍文獻和歷史文書。饒教授並為每一件選品撰寫翔實的考證說明,除藝術價值外,極具學術價值。

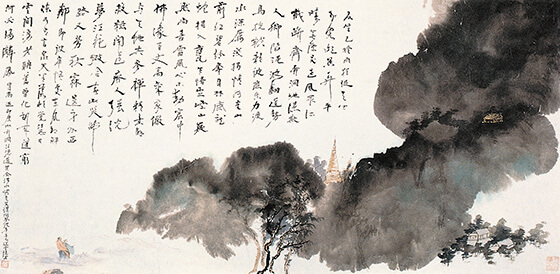

設色紙本

19 x 255 厘米

河湟入夢若懸旌,鐵馬堅冰紙上鳴。

石窟春風香柳綠,它生願作寫經生。

辛酉九秋訪古燉煌,賦此截句,記唐人莫高窟詠有「雪嶺干青漠,雲樓架碧空,重關千佛日,傍出四天宮」語。古跡靈奇,莫可殫究,圖以紀之。

歲在丙寅端午前十日,選堂於梨俱室。

此敦煌長卷寫敦煌石窟的一個全貌,其中以敦煌九層樓作為中心,可以說是一件寫實的佳作。

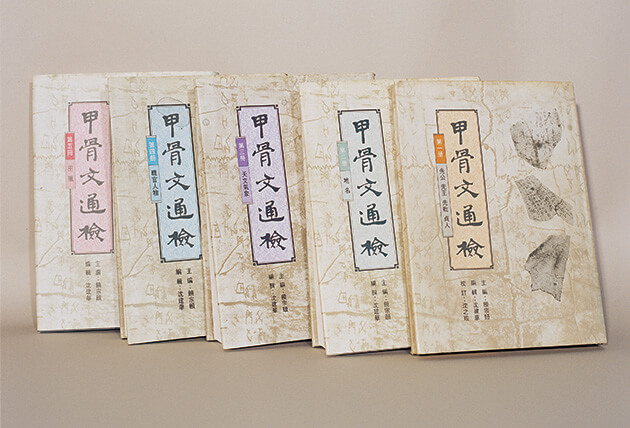

《甲骨文通檢》

1989至1999年由香港中文大學出版社出版;饒教授主編,沈建華女士編輯。此著為一套五冊的大型甲骨學分類索引,每冊前言均載有饒教授對甲骨學研究的發現,以及其在甲骨研究範疇上一些總結性的意見。

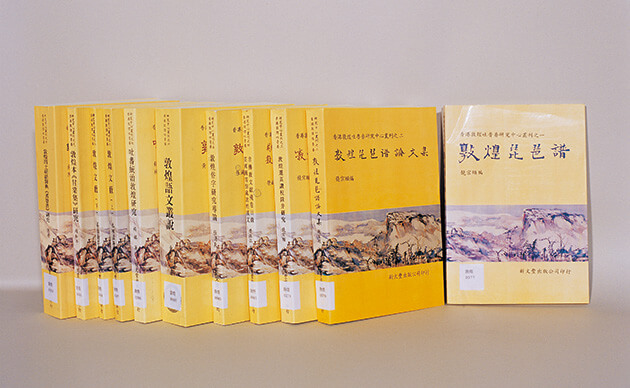

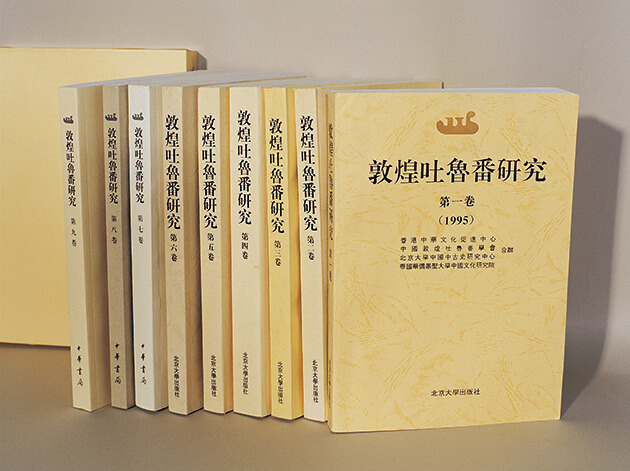

《香港敦煌吐魯番研究中心叢刊》

饒教授在香港中文大學主持「香港敦煌吐魯番研究中心」,是香港唯一的敦煌學研究中心。該叢刊多年來廣邀學者就敦煌與吐魯番研究作出論述,由1990至2006年間共出版論著十一種。

晚明四家筆意山水四屏

設色紙本

132 x 67 厘米 [x 4]

饒宗頤教授與白春暉教授於香港。

《補資治通鑑史料長編稿系列》

饒教授有感於近代學風多趨於新事物,而不做基礎整理研究工作,希望依照司馬光《資治通鑑》之例,把新出土零散史料加以編年,使它如「散錢之就串」。饒教授視這個系列為晚年研究工作的重中之重,邀請多位學者參與其中。由1995至2004年間共出版論著八種。

《華學》

由饒教授於1995年創辦及主編,為一部以中文為媒介的大型國際性學報。饒教授認為研究傳統中國學問,須用中文撰寫。學報由香港大學饒宗頤學術館、清華大學國際漢學研究所、中山大學中華文化研究中心及泰國華僑崇聖大學中華文化研究院主辦。

《敦煌吐魯番研究》

由饒教授與季羨林教授(1911-2009)、周一良教授(1913-2001)於1996年創立並聯合主編,該學報獲敦煌及吐魯番學界高度評價。主辦單位包括中國敦煌吐魯番學會、香港大學饒宗頤學術館及北京大學東方學研究院等。

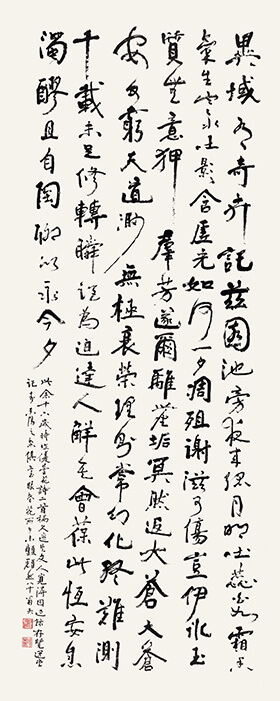

書優曇花詩

水墨紙本

368 x 145 厘米

異域有奇卉,託茲園池旁。

夜來孤月明,吐蕊白如霜。

香氣生寒水,吐影含虛光。

如何一夕凋,殂謝滋可傷。

豈伊冰玉質,無意狎群芳。

遂爾離塵垢,冥然返大蒼。

大蒼安可窮,天道渺無極。

衰榮理則常,幻化終難測。

千載未足修,轉瞬距為迫。

達人解其會,葆此恒安息。

濁醪且自陶,聊以永今夕。

此余十六歲時作優曇花詩二首,稿久遺失,友人覓得,因過錄存覽。

選堂記於香島之梨俱室,眼昏花而手未顫,頽然八十翁矣。

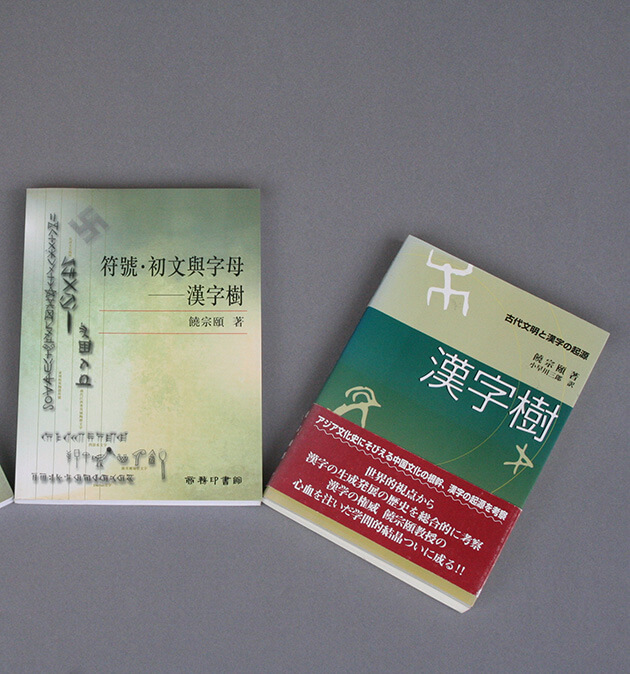

《符號.初文與字母——漢字樹》

1998年由香港商務印書館初版,後多次再版;2003年有日文譯本出版。該書審視與利用了海內外有關陶符、圖形文的考古發現,說明文字起源的多元性及地區分佈的交互關係。

饒宗頤教授(右二)、任繼愈教授(右一)、季羨林教授(左二)及周一良教授(左一),攝於北京。

饒宗頤教授獲時任香港特別行政區行政長官董建華先生頒授「大紫荊勳章」。

佛像四屏

設色紙本

234 x 53 厘米 [x 4]

水墨荷花巨幅

水墨紙本

240 x 600 厘米

辛巳盡夏,選堂寫三十六陂秋色於香港梨俱室。

伽利洞涉水圖

設色紙本

68 x 138 厘米

夏坐已終雨猶縱,天公於客頗愚弄。

平疇無際交遠風,眾流截斷齊奔洞。

地濕欺人腳陷泥,波翻逞勢馬脫鞚。

頼彼應真力渡水,深厲淺揭情何重。

山前紅碧紛奪目,林底龍蛇招入甕。

乍悟虛空山嶷然,尚喜雷風心不動。

窟中佛像百丈高,氣象儼與天地共。

參禪精意解救糍,聞道癡人強說夢。

江花微含春山笑,歸路又勞秋霖送。

身外西隣即彼岸,悟處東風初解凍。

可有言泉天半落,頓覺慧日雲間湧。

老聃舊曾化胡來,道窮何必傷麟鳯。

冒雨遊伽利佛洞,汪德邁背余涉水數重,笑謂同登彼岸。

辛巳,選堂憶寫。

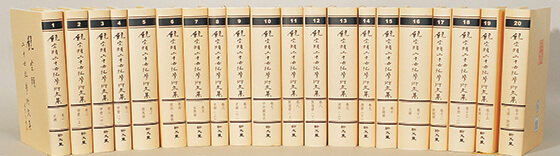

《饒宗頤二十世紀學術文集》

收羅了饒教授近七十載治學生涯中主要的學術研究論著,全套共十四卷二十大冊,分有史溯、甲骨、簡帛學、經術、禮樂、宗教學、史學、中外關係史、敦煌學、潮學、目錄學、文學、詩詞學、藝術、文錄及詩詞等領域。有2003年繁體版及2009年簡體版。

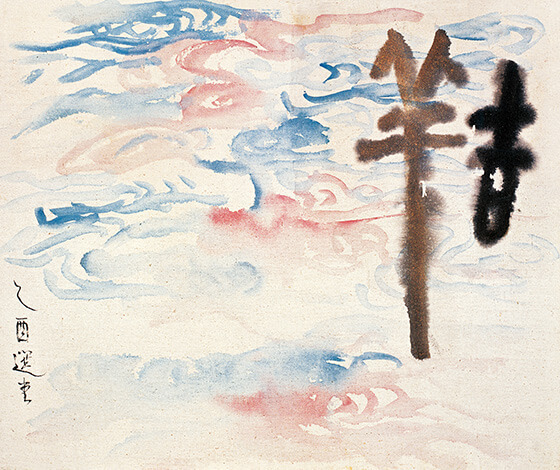

吉祥天降

設色畫布

50 x 60 厘米

吉祥。

乙酉,選堂。

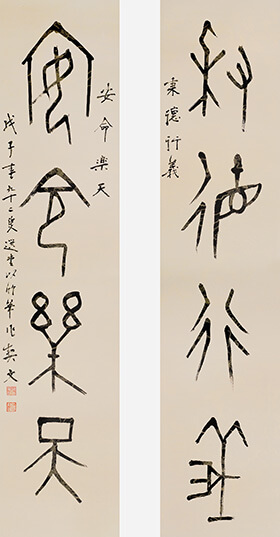

甲骨四言大聯

水墨紙本

233 x 53 厘米 [x 2]

秉德行義

安命樂天

(釋文不錄)

戊子春,九十二叟選堂以竹筆作契文。

饒宗頤教授出席由香港大學及故宮博物院合辦之「陶鑄古今──饒宗頤學術‧藝術展」開幕暨捐贈儀式,同行主禮嘉賓包括時任文化部部長孫家正先生、時任國務院參事室主任陳進玉先生及時任香港特別行政區政府民政事務局局長曾德成先生等人。攝於北京故宮神武門大殿。

饒宗頤教授出席由香港大學饒宗頤學術館、深圳市文化局及香港藝術發展局合辦之「我與敦煌──饒宗頤敦煌學藝展」開幕禮。攝於深圳美術館展覽廳。

饒宗頤教授與時任敦煌研究院院長樊錦詩在開幕禮前先行參觀「莫高餘馥──饒宗頤敦煌書畫藝術特展」。

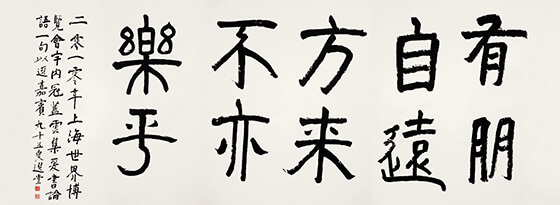

有朋自遠方來

水墨紙本

240 x 600 厘米

有朋自遠方來,不亦樂乎。

二零一零年上海世界博覽會,宇內冠蓋雲集,爰書論語一句,以迓嘉賓。

九十五叟選堂。

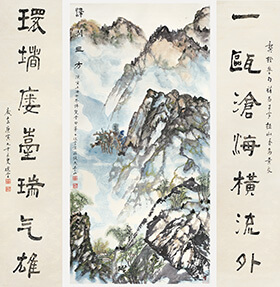

澤潤四方 連 隸書七言聯

畫:248 x 123 厘米

對聯:232 x 52 厘米 [x 2]

澤潤四方。

庚寅上海世界博覽會啓幕日,選堂寫雨後太平山。

一甌滄海橫流外

環堵樓臺瑞氣雄

龔橙警句,稍易兩字,極似香島景象。

歲在庚寅,九十五叟選堂。

4月7日,「法相莊嚴──饒宗頤佛教美術展」於日本京都承天閣美術館開幕。饒宗頤教授與時任香港大學校長徐立之教授及時任香港中文大學校長沈祖堯教授合照。

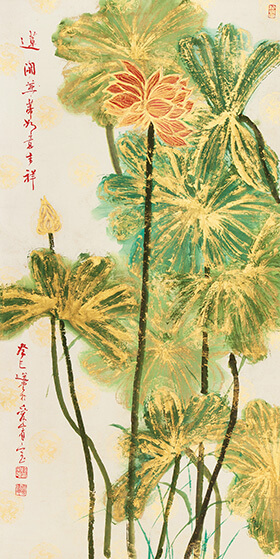

並蒂蓮

設色紙本

138 x 68 厘米

蓮開並蒂,如意吉祥。癸巳,選堂於愛賓室。

金石拓本荷花對幅

設色紙本

155 x 83.5 厘米 [x 2]

大吉祥。

百歲選堂。

人長樂。

百歲選堂。

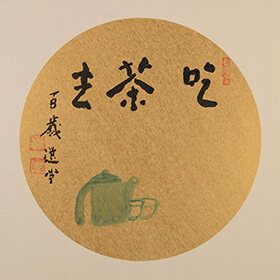

茶禪偈語四幅

設色金咭

50 x 50 厘米 [x 4]

吃茶去。

百歲選堂。

且吃茶。

百歲選堂。

茶禪一味。

百歲選堂。

禪意茶香。

百歲選堂。

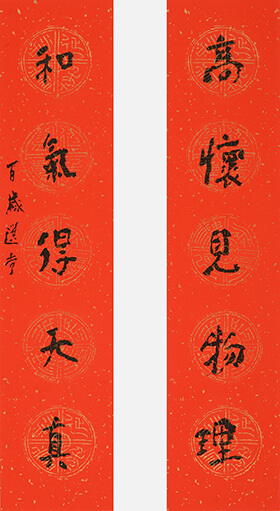

水墨紅箋

70.5 x 16 厘米 [x 2]

高懷見物理

和氣得天真

百歲選堂。

1917-1949

1949年來港前,饒教授主要從事上古史地、《楚辭》、潮州古代史地和方志學等方面的研究,也旁及廣東古代文獻和考古學;這個時期最主要的著作有民國版《潮州志》和《楚辭地理考》等。

1946

《楚辭地理考》,於1946年初版,1978年由臺北九思出版有限公司重刊。對於《楚辭》中之地名詳稽博辨,鉤沉索隱。

1947

1946年,饒宗頤教授任總纂並設立潮州修志館。饒教授與潮州修志館同仁合影於汕頭(左六為饒宗頤教授)。

1949

《潮州志》,民國時期由饒宗頤教授擔任總編纂,重修之《潮州志》,1949年由汕頭藝文印務局印行。

1952-1968

移居香港後,饒教授更加深入地研究詞學(特別是清詞)、文選學、甲骨與古文字學、楚辭學、上古史地、目錄學和版本學等等,成果甚豐。饒教授由1952至1968年前後於香港大學任教十六年,主要教授古典文學及文獻學。這個時期他最主要的著作有《殷代貞卜人物通考》和《詞籍考》等。同時他也對道教、佛教、敦煌學、簡帛學、中外文化交流史、中國藝術史等學術領域漸次掌握,成為這些領域中很多研究課題的先行者,為後來的成就奠下堅實的基礎。

1958

饒宗頤教授與中文系主任林仰山教授、簡又文先生於北佛堂門咸淳摩崖考古。

1959

《殷代貞卜人物通考》,是饒教授以二十年心力,利用出土甲骨資料,全面系統地研究殷商時代貞卜人物的專著。

1960s

楓落吳江

水墨紙本

120 x 60 厘米

饒宗頤教授與錢穆教授於酒會上。

1962

饒宗頤教授與張大千先生合影於海上畫家萬一鵬先生家中。

1963

《詞籍考》,此乃學術史上第一部以目錄學和版本學研究詞學的著作。

1968-1973

1968至1973年期間,饒教授出任新加坡大學中文系主任,對該系的建設貢獻良多,鑽研學術,孜孜不倦。這個時期他最主要的著作有《敦煌曲》、《新加坡古事記》等。

1968

《新加坡古事記》,此書為饒教授未赴星洲前,搜集民國以前有關新加坡各項資料,後經歷年增訂。

1971

《燉煌曲》利用敦煌出土經卷探究詞的起源問題,亦為研究唐代由西域經敦煌傳入中原的樂曲提供了寶貴的原始資料。

粉墻填詞圖

設色紙本

33 x 106.5 厘米

1979

諸天菩薩像

硃墨絹本

78.5 x 54 厘米

1970s

長洲集稿卷

水墨紙本

15 x 2170 厘米

1973-1978

1973至1978年,饒教授回港出任香港中文大學中文系講座教授兼系主任,作育英才,不遺餘力;課餘更努力不懈於各個感興趣的學術研究課題,這個時期他出版的最主要著作有《敦煌白畫》和《中國史學上之正統論》等等。

1970s

1970年代,饒宗頤教授(後排右二)與畫家萬一鵬先生(後排右一)、張碧寒先生(前排左一)、蕭立聲先生(前排右三)、彭襲明先生(前排右一)等人郊遊時合影。

1977

《中國史學上之正統論》,1977年初版。是研究中國史學一部重要的著作。

1978

《敦煌白畫》,1978年初版於巴黎,附戴密微教授法文翻譯;2010年於香港重印中文版,同時有英文及日文譯本出版。

1979-2018

1979年,饒教授退休,但他堅信學者是應該退而不休的。饒教授一方面在澳門東亞大學的本科學院和研究院中國文史學部(至1988年止)與香港中文大學的藝術系兼課,另一方面在香港中文大學的中國文化研究所繼續做研究。2003年11月,香港大學成立了饒宗頤學術館,其中一個宗旨,就是要延續饒教授永不言休的學術研究的精神。這個時期是饒教授在學術研究方面的豐收期,碩果累累,其中一些最主要的學術編著有《選堂集林·史林》、《甲骨文通檢》、《敦煌書法叢刊》、《虛白齋藏書畫選》、《香港敦煌吐魯番研究中心叢刊》、《補資治通鑑史料長編稿系列》、《饒宗頤二十世紀學術文集》、《符號.初文與字母——漢字樹》、《西南文化創世紀——殷代隴蜀部族地理與三星堆、金沙文化》等等。此外,他更創立並主編有《華學》、《敦煌吐魯番研究》等著名期刊。

1981

瘦馬

水墨絹本

110 x 41 厘米

1982

書心經大扇

水墨紙本成扇

22 x 68 厘米

《選堂集林·史林》,香港中華書局出版,全書三冊。乃繼錢鍾書《管錐篇》後又一學術巨著,被譽為南北學林雙璧。

1983

《虛白齋藏書畫選》,1983年由日本東京二玄社出版。

1983-1986

《敦煌書法叢刊》,由日本東京二玄社出版。饒教授為每一件選品撰寫翔實的考證說明,除藝術價值外極具學術價值。

1986

敦煌寫生卷

設色紙本

19 x 255 厘米

1989-1999

《甲骨文通檢》 ,1989至1999年由香港中文大學出版社出版;饒教授主編,沈建華女士編輯。

1990-2006

《香港敦煌吐魯番研究中心叢刊》,饒教授在香港中文大學主持「香港敦煌吐魯番研究中心」,是香港唯一的敦煌學研究中心。

1992

晚明四家筆意山水四屏

設色紙本

132 x 67 厘米 [x 4]

1995

饒宗頤教授與白春暉教授於香港。

1995-2004

《補資治通鑑史料長編稿系列》,饒教授視這個系列為晚年研究工作的重中之重。由1995至2004年間共出版論著八種。

1995

《華學》,由饒教授於1995年創辦及主編,為一部以中文為媒介的大型國際性學報。

1996

《敦煌吐魯番研究》,由饒教授與季羨林教授(1911-2009)、周一良教授(1913-2001)於1996年創立並聯合主編。

書優曇花詩

水墨紙本

368 x 145 厘米

1998

《符號.初文與字母——漢字樹》,1998年由香港商務印書館初版,後多次再版;2003年有日文譯本出版。

2000

饒宗頤教授(右二)、任繼愈教授(右一)、季羨林教授(左二)及周一良教授(左一),攝於北京。

饒宗頤教授獲時任香港特別行政區行政長官董建華先生頒授「大紫荊勳章」。

佛像四屏

設色紙本

234 x 53 厘米 [x 4]

2001

水墨荷花巨幅

水墨紙本

240 x 600 厘米

伽利洞涉水圖

設色紙本

68 x 138 厘米

2003

《饒宗頤二十世紀學術文集》,收羅了饒教授近七十載治學生涯中主要的學術研究論著,全套共十四卷二十大冊。

2005

吉祥天降

設色畫布

50 x 60 厘米

2008

甲骨四言大聯

水墨紙本

233 x 53 厘米 [x 2]

饒宗頤教授出席由香港大學及故宮博物院合辦之「陶鑄古今──饒宗頤學術‧藝術展」開幕暨捐贈儀式,同行主禮嘉賓包括時任文化部部長孫家正先生、時任國務院參事室主任陳進玉先生及時任香港特別行政區政府民政事務局局長曾德成先生等人。

2009

饒宗頤教授出席由香港大學饒宗頤學術館、深圳市文化局及香港藝術發展局合辦之「我與敦煌──饒宗頤敦煌學藝展」開幕禮。

2010

饒宗頤教授與時任敦煌研究院院長樊錦詩在開幕禮前先行參觀「莫高餘馥──饒宗頤敦煌書畫藝術特展」。

有朋自遠方來

水墨紙本

240 x 600 厘米

澤潤四方 連 隸書七言聯

設色水墨紙本

畫:248 x 123 厘米

對聯:232 x 52 厘米 [x 2]

2012

「法相莊嚴──饒宗頤佛教美術展」饒宗頤教授與時任香港大學校長徐立之教授及時任香港中文大學校長沈祖堯教授合照。

2013

並蒂蓮

設色紙本

138 x 68 厘米

2015

金石拓本荷花對幅

設色紙本

155 x 83.5 厘米 [x 2]

2017

茶禪偈語四幅

設色金咭

50 x 50 厘米 [x 4]

2018

行書七言聯

水墨紅箋

70.5 x 16 厘米 [x 2]